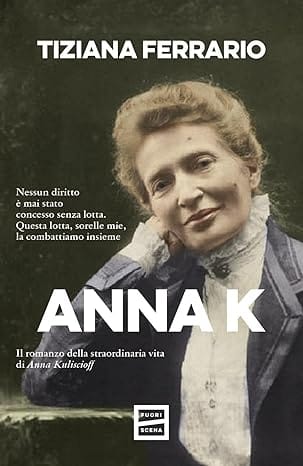

La straordinaria vita di Anna Kuliscioff

Si apre con il funerale Anna K, l’ultimo libro di Tiziana Ferrario dedicato alla straordinaria vita di Anna Kuliscioff.

Accadeva cento anni fa, in una gelida giornata di fine dicembre.

All’ultimo saluto della “dottora dei poveri” nonché ”la più preziosa mente del socialismo italiano” non volle mancare nessuno: oltre alla figlia Andreina e al compagno Filippo Turati e alla fedele Maria, c’erano le operarie e gli operai delle fabbriche cittadine, le mondine del pavese, le risaiole del lodigiano, le sarte della città, le tabacchine di via Moscova e poi le donne e i bambini che aveva curato gratuitamente negli ambulatori per i poveri, le levatrici della maternità di Santa Caterina dell’Ospedale Maggiore con le quali aveva salvato la vita a tante donne rovinate dai ferri delle mammane.

Poi c’erano le sue compagne emancipazioniste con le quali si batteva per la parità e per il voto alle donne, le amiche che collaboravano alla rivista da lei diretta La difesa delle lavoratrici, i compagni socialisti e i giornalisti de l’Avanti. Quattordici carrozze portavano le cento corone che omaggiavano quella grande donna minuta che fino alla fine si era battuta per gli ultimi, per le donne e per i lavoratori.

Sventolavano le bandiere rosse e i vessilli delle associazioni e federazioni socialiste in quel freddo 31 dicembre di cento anni fa. Esserci non era privo di rischi: le squadracce fasciste erano pronte a cogliere qualsiasi pretesto per intervenire. La folla era numerosa, era il ringraziamento del popolo e degli intellettuali a quella donna venuta dalla Russia che si era radicata in città diventando non solo la dottora dei poveri ma anche la mente capace di delineare le politiche emancipazioniste e stilare leggi che poi avrebbe affidato ai compagni socialisti, primo fra tutti Turati, giacché le donne erano escluse dal voto e dall’essere elette. Persino i giornali, nonostante la censura, erano presenti, non potevano “bucare” l’evento.

Si sapeva che difficilmente tutto sarebbe filato liscio e infatti gli squadristi intervennero al Cimitero Monumentale al momento finale del commiato.

Tiziana Ferrario racconta la vita di Anna Kuliscioff dal 1912, sono i suoi ultimi 13 anni. È un momento complesso, un po’ come oggi, il mondo ottocentesco è tramontato, lo stato liberale è in crisi ed è cominciato quel nazionalismo che porterà alla Prima guerra mondiale, per di più il suo partito socialista comincia a lacerarsi su posizioni interventiste o neutraliste.

La crisi è narrata con gli occhi di Anna e delle sue compagne; alcune di loro le abbiamo incontrate nel romanzo precedente di Ferrario: Cenere. Le donne che frequenta la Kuliscioff si occupano di politica e di sociale, scrivono su riviste come Critica Sociale e La Difesa delle Lavoratrici, propongono (attraverso i loro compagni in Parlamento) leggi come quella a tutela delle lavoratrici e dei bambini impiegati nelle fabbriche, ma, come detto, non hanno il diritto di voto né, tantomeno, di essere elette nelle varie istituzioni.

All’inizio del libro Anna è già gravemente malata, ma fa politica dal suo salotto. Nello stesso salotto dove riceve sia gli esponenti del partito socialista e le sue compagne sia i pazienti che si recano da lei, la dottora dei poveri, perché altrimenti non potrebbero essere curati.

In questo periodo di grandi cambiamenti e disorientamento, la Kuliscioff chiama le donne, lavoratrici e madri attraverso la rivista La difesa delle lavoratrici a opporsi alla guerra perché sanno cosa comporta la morte di un figlio.

Discute molto anche con Rosa Genoni. Rosa, amica, compagna di lotte e anche grande sarta (l’inventrice del made in Italy di cui abbiamo parlato in passato) è una convinta pacifista. È stata l’unica italiana a partecipare al Congresso internazionale femminile dell’Aja del 1915 con l’intento di scongiurare la guerra anche incontrando vari primi ministri delle nazioni belligeranti.

Ferrario ci raccontariprendendo figure del libro precedente come impatta la guerra sui ceti più poveri, gli uomini chiamati al fronte, i profughi in arrivo dal Belgio che vanno accolti con la Pro Humanitate, lo scambio con Margherita Sarfatti sostenitrice della guerra, i troppi giovani morti. Persino le giovani prostitute spedite a forza dai bordelli al fronte.

Anna si confronta quotidianamente con Turati, il loro epistolario è infinito. Con il suo Filippin (di recente è uscito anche un libro sul loro rapporto amoroso/politico), discuteva di Mussolini che nessuno dei due approva, della violenza che non si fermerà. Infatti tutto precipita, la violenza diventa sistematica, la Kuliscioff in alcuni scritti a Turati appare davvero profetica su come Mussolini prenderà il potere. Le è bastato veder passare una manifestazione di squadristi, per capire che ormai erano un vero e proprio esercito, che non si sarebbero limitati a dare l’assalto a qualche cooperativa, ma avrebbero puntato in alto fino a fare di Mussolini un papa re. E dopo l’assalto a Palazzo Marino la Kuliscioff prevede un colpo di stato e prevede anche che il dittatore si farà forte con il manganello. La prima grande vittima sarà Giacomo Matteotti.

Insomma Ferrario ci racconta di una donna speciale che sa tenere la barra anche in momenti così travagliati e disorientanti: parlava tre lingue, leggeva la stampa internazionale, aveva diretto due riviste Critica Sociale e La Difesa delle donne. Neppure la tubercolosi ossea, contratta nel carcere di Firenze dove era stata rinchiusa innocente, le impediva di studiare e impegnarsi su come migliorare le sorti dei lavoratori e delle lavoratrici.

La migliore mente del socialismo italiano era nata in Crimea in una famiglia facoltosa di origine ebraica. Il suo nome era Anja Rosenstein, poi tramutato in Kuliscioff (operaio, facchino). Aveva lasciato la Russia per poter studiare. Ed era giunta a Zurigo, all’università era entrata in contatto con studenti che si opponevano allo zar, costretta a rientrare in patria riuscì a fuggire e a evitare la prigione. Tornò in Svizzera, conobbe il socialista Andrea Costa con cui condivise una parte di vita ed ebbe una figlia, Andreina. Lo lasciò perché voleva essere padrona della propria vita e tornare a studiare, si laureò in medicina, specialità ginecologia. Fu una delle prime donne medico in Italia, la sua tesi sulle febbri puerperali rivelò la loro origine, salvando così la vita a migliaia di donne. Lavorò a Pavia nel laboratorio di Camillo Golgi, futuro Nobel della medicina, ma le fu impedito di esercitare negli ospedali in quanto donna.

Allora si rivolse ad Alessandrina Ravizza (la contessa del brodo di cui abbiamo già raccontato) per svolgere il ruolo di ginecologa, e non solo, nel suo ambulatorio medico gratuito. La politica si faceva anche così. Pratica e studio e discussioni con grande attenzione alle lavoratrici sfruttate sia al lavoro sia a casa.

Non a caso in una conferenza tenuta al Circolo Filodrammatici, che ebbe grande risonanza anche all’estero, Anna parlando del monopolio dell’uomo sulla donna definì quest’ultima il primo animale domestico dell’uomo. La vera emancipazione della donna, sostenne, è legata alla sua indipendenza economica (È il lavoro che dà a una donna la libertà, la possibilità di vivere alla pari dell’uomo. La rivoluzione inizia dai gesti quotidiani), allo stesso salario degli uomini (ancora sussiste il gender gap) e diritti politici sociali, innanzitutto il diritto di voto (Se le donne non hanno gli stessi diritti degli uomini e non guadagnano come loro, metà della società resterà indietro).

Ciononostante da grande amante della libertà, Anna difese la scelta della figlia Andreina, osteggiata dal padre, di sposarsi con un rampollo di una famiglia facoltosa e conservatrice. Diceva, le abbiamo insegnato la libertà.