Un murale per otto donne straordinarie

Finalmente in diverse città aumentano le tracce e i riconoscimenti alle protagoniste della storia del nostro paese, spesso, nonostante gli indubbi meriti, ignorate o lasciate in secondo piano.

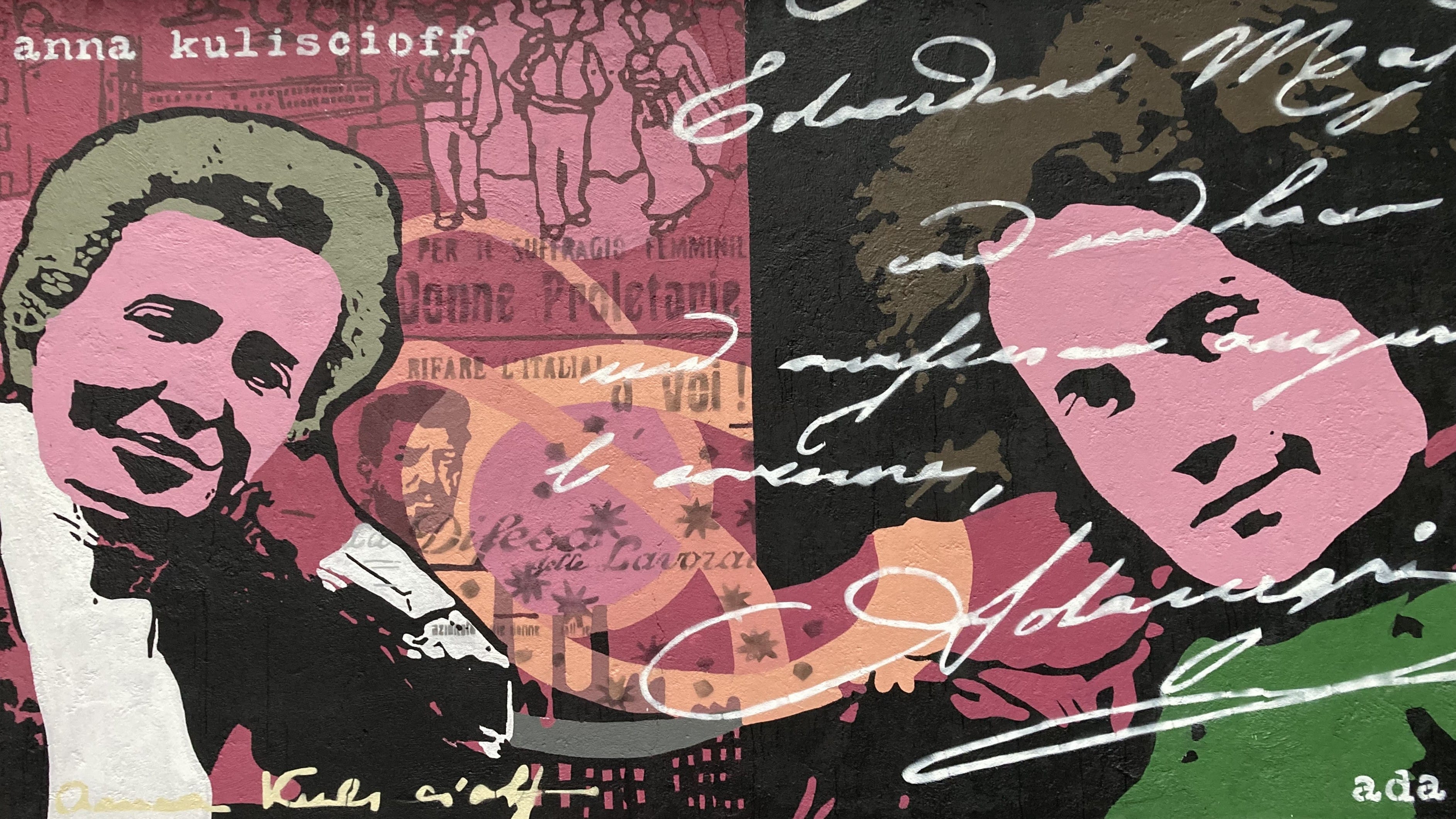

Milano ha inaugurato nei giorni scorsi un grande murale dedicato a otto donne straordinarie pioniere del femminismo.

Lo si trova in via Tranquillo Cremona 27 sul muro di i cinta di “Casa Majno”, la casa in cui ha vissuto i suoi ultimi anni Ersilia Bronzini Majno fondatrice dell’Unione Femminile, dell’Asilo Mariuccia (maggiori informazioni sotto).

L’autore del murale è Pablo Compagnucci in arte Pablo Pinxit. Che per realizzare l’opera ha unito la tecnica dello stencil allo spolvero. Sotto ogni volto un QR code racconta in breve la storia della donna ritratta. Il tutto a cura di Clara de Andreis e Greta Rovere, Christian Gancitano con la supervisione di Margherita Majno, erede di Ersilia.

Le otto donne ritratte sono: Anna Kuliscioff, Alessandrina Ravizza, Laura Solera Mantegazza, Ersilia Bronzini Majno, Ada Negri, Maria Montessori, Rosa Genoni e Sibilla Aleramo. Sono quasi tutte vissute tra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento. Il loro femminismo pragmatico, come è stato chiamato, ha trasformato la città e loro sono diventate allora un modello per l’intero Paese.

A loro si deve l’apertura di servizi sociali (asili, ambulatori medici gratuiti, scuole professionali, mense per i poveri), oltre alle battaglie per i diritti delle donne, soprattutto per il voto, sempre da loro sono nati i testi poi tramutati in leggi per proteggere donne e bambini dallo sfruttamento nelle fabbriche e negli opifici, per regolare le ore di lavoro specie quelle notturne e la maternità. Insomma, a Milano c’era un gruppo di donne (queste sono solo alcune di loro) che si è battuto non solo per i diritti delle donne stesse ma per una società più equa.

Conosciamole in breve:

Anna Kuliscioff (1857–1925), in questo anno ricorre il centenario della morte, era chiamata “la dottora dei poveri” Si era laureata, tra le prime giovani in Italia, in medicina e specializzata in ginecologia con il Nobel Golgi. Aveva persino scoperto la ragione delle febbri puerperali che condannavano a morte molte partorienti. Con l’ambulatorio aperto con Alessandrina Ravizza curava gratuitamente le donne povere. Anna era anche una fine politica socialista, col compagno Filippo Turati fondò la rivista Critica sociale e diresse La difesa delle lavoratrici. Senza avere diritto di voto, influenzò la politica del gruppo socialista per leggi che proteggessero donne e bambini sui luoghi di lavoro.

Ersilia Bronzini Majno (1859–1933), fondatrice del celebre Asilo Mariuccia per bambine in difficoltà sottratte, spesso, alla tratta delle bianche, diede vita all’Unione Femminile Nazionale, fu prima donna consigliera dell’Ospedale Maggiore, infine si adoperò perché venisse istituito il tribunale dei minori, perché i bambini (perseguibili allora dai 9 anni) non venissero giudicati come gli adulti.

Alessandrina Massini Ravizza (1846–1915), chiamata “la contessa del brodo” per le sue cucine popolari, fu estremamente attiva: aprì un ambulatorio con la Kuliscioff per donne povere, promosse l’istruzione per le ragazze, creò L’Università popolare, fu tra le organizzatrici dell’Unione Femminile Nazionale, diresse il primo Ufficio di collocamento della Società umanitaria e non esitò a occuparsi anche dei più deboli tra i deboli come le donne e i bambini ammalati di sifilide.

A collaborare con l’Unione, battendosi per l’istruzione e il lavoro delle donne, fu anche Rosa Genoni (1867–1954) che da piscinina (bambina apprendista e tuttofare nelle sartorie) divenne stilista, docente all’Umanitaria e prima donna a cercare di creare un sistema per la moda italiana ritenendo potesse servire all’emancipazione femminile. Rosa era una tenace pacifista, unica italiana presente al Congresso per la pace dell’Aja nel 1915 internazionale delle donne per scongiurare lo scoppio della prima Guerra mondiale. Molto amica di Anna Kuliscioff si confrontava con lei sui temi delle donne e della pace.

La poetessa Ada Negri (1870–1945), fu la prima donna ammessa all’Accademia d’Italia come letterata, fece della poesia uno strumento di impegno sociale.

Anche Sibilla Aleramo (1876–1960), scrittrice e autrice del primo romanzo femministaitaliano Una donna; amica della Ravizza si batté per il voto alle donne e la lotta alla prostituzione che coinvolgeva ragazze poco più che bambine.

Nel murale è presente Maria Montessori (1870–1952) che come medica si occupò di pedagogia , valorizzando l’autonomia e la creatività dei bambini ne i suoi asili, uno di essi era nelle case per lavoratori della Società Umanitaria.

Infine tra i ritratti c’è quello di Laura Solera Mantegazza (1813–1873), fondatrice del primo asilo nido d’Italia e della prima scuola professionale femminile laica ancora attiva e frequentata anche dalla poetessa Alda Merini. Fu la prima a trasformare la beneficenza in un diritto. Nel periodo risorgimentale Laura Solera, era di una generazione precedente alle donne raccontate sopra, aiutò Garibaldi e Mazzini. È stata anche la prima donna presente nel Famedio di Milano.

Più volte si è citata la Società umanitaria, ecco in breve di cosa si tratta:

è una delle più importanti istituzioni di Milano. La sua nascita risale al 29 giugno 1893, quando Prospero Moisè Loria, mecenate milanese di origine mantovana, volle la nascita di una istituzione per “mettere i diseredati, senza distinzione, in condizione da rilevarsi da sé medesimi, procurando loro appoggio, lavoro ed istruzione”.

L’Umanitaria operò dai primi del ‘900 coniugando assistenza e lavoro, impegno sociale ed istruzione, progresso e formazione, emancipazione e cultura, in sintesi si possono individuare quattro filoni:

- Lavoro (uffici di collocamento)

- Emigrazione (assistenza e preparazione degli emigranti e persino edilizia popolare per chi, invece, giungeva in città);

- Istruzione (scuole d’arti e mestieri, biblioteche popolari, orientamento e riqualificazione professionale, emancipazione della donna, Teatro del Popolo);

- Educazione degli adulti (dal 1945, con i corsi residenziali organizzati in tutta Italia).